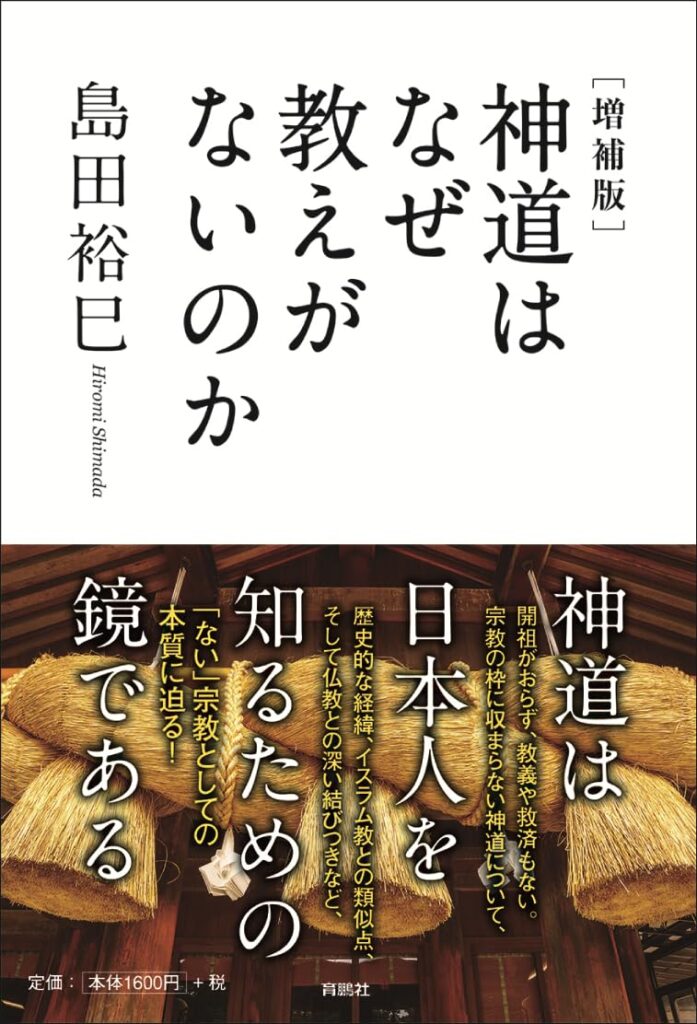

神道はなぜ教えがないのか

- 2025.09.28

- BLOG

日本人が「無宗教」と言うと外国の方はとても奇異に感じると言われていて、ずっとそれに自分なりに答えられなきゃと思っていたのもあったけど、日本人必読、といっても良いと思った。言い過ぎか。

僕らが天を見上げて「神様」とお願いするときに、キリスト教やイスラム教のように具体的な相手がいるわけでもなく、「教義」もないから何をしてくれるのかも定かではない。そして神社という建物は本来はなかったけれど仏教が入ってきて立派なお寺を建てて人寄せをするから対抗して作られた様なもの。地鎮祭の時には四角く縄を張って、神主がその間だけ神を呼び寄せている「だけ」だし、終わったら何事もなかったようになる。

著者はそれを「ない」宗教と言い、だからこそ「ある」宗教である仏教と仲良く?共存してきた。ただ明治になり列強諸国を意識する中で神道を国教として位置付けたり仏教を神道から切り離したりして、今の神道があるのだけど振り返れば10oo年以上神道と仏教は共にあり、歴史を振り返れば当時の天皇が仏教を呼び寄せたり寺院を建てさせた、という不思議なことをしてきている。

そんな「ない」宗教である神道が物足りなかったからだろうか「教派神道」と呼ばれる有名なところで天理教、金光教などが明治以降に大きくなったのだけど、彼らには教祖や教えや立派な建物が「ある」そして本書にも触れられているけど、国からの弾圧から生き延びるためにその「ある」を作り上げてきた面があるようだ。つまり最初ら創始者がそうしようと思っていたのではなく、もっと素朴で純粋なところから始まっていたというか。

そしてこの先は僕が思ったことだけど、キリスト教や仏教もそうだったのではないか?キリストは(興味がないから)詳しくないけど、最初はただ純粋に自らの心の中と向き合い、次に、身の回りの人間に対してできることを尽くしただけで、教祖になろうなんて全く思っていなかったのではないか?教義や偶像的なものはその弟子たちが後で「でっちあげた」ものに過ぎない。つまり天理教が辿った道を大昔にやっただけではないか?そして神道と同じ「ない」宗教だったのではないか?と。

本書に戻り興味深いと思ったのはイスラム教は知られるように偶像崇拝を禁止しているけど、あと神道と同じく「聖俗」の区別がないというか、キリスト教、仏教には聖職者として出家して修行した存在があるけど宮司は神道に協議などないから修行もなく、イスラム教もそれに似ているらしい。そして「ただ祈る」という意味では神道と同じだしその前に「身を清める」のも同じで、日本人にとってイスラム教は理解し難いと思い込んでいるけど、神道とよく似ている、らしい。

と、ここまで書いてきて、僕はむしろ神道が誇りに思えてきた。仏教はそれなりに読んだりしてきて、宗派や小難しい経典の山はクソみたいなものだと思っているし、立派なお寺は、建築的価値は別として、客寄せパンダとして立派になってきただけと言える。

神に救いを求める、のではなく、「無心」になること。つまりあらゆる存在に対して謙虚になること。そのためにはキリスト教よりずーっと神道の方が上だと思うから。

これから宗教について聞かれたらこう答えよう。僕は、個人としての自分に対して救いを与えてくれるような宗教には興味がなく欺瞞だと思うので、手段として「私たち」が心穏やかに生きて行ける様な神道を、個人としてではなく、日本人として信じている。と。