南方熊楠/森の思想/南方マンダラ

- 2014.03.16

- BLOG

怪しげで近寄った事なかったのですが、なんだか思考回路が少し似ている気がして全五巻のうち2冊ですが、引かれて読んでみました。古書だと安いですし。

基本的には彼は自説を出版して問う、というタイプでは全くなかったらしく、若い頃洋学中であった僧侶と意気投合?して自分の考えている事を理解してくれそうだと多くの書簡を送りそれが見つかったのが「南方マンダラ」の方。学業も出来、裕福な家系だったそうだけど植物に深い興味を持ち、学校も退学して洋学したり帰国後も森に籠って特に「粘菌」の研究をした、というのが「森の思想」、どちらも中沢新一さんが「解題」ということで上手に熊楠を語ってくれています。

「粘菌」というのは(最新の学説は知りませんが)とても不思議な、つまり菌だから植物に分類されるべきところが、挙動が動物としか言えず熊楠も「原生動物」と呼ぶべきだと主張したらしいけど、進化論上どこにも位置づけられないようで、その不思議さが熊楠を惹き付けたらしい。マイナーな注目に値する者じゃないように見えるけど、一方の動物や植物というのは、「客観的」「科学的」に分類され過ぎてしまっていて、生命の生な,流動しているような側面を切り落とされてしまっているから、粘菌と向き合う事がそれを取り戻させてくれるように感じたのだろうか?確かにすごく興味深い生態のようです(僕も嫌いじゃないw)言い換えると、分類する事によって全て分かったと思ってしまうものというか科学というのは分からない所は見えない事にしてしまうので、だから生命の本性が分からなく、というか分かる気持ちを失わせてしまっている、という事です。

そんな風に森に籠っていたけど、明治時代になって、神社は1町村に1つにまとめよ、という神社合祀令が出て、結果一番減った和歌山や三重では1/5とかに減ってしまったようだが、その流れに熊楠は猛反対をして結果それも聞いたのか令は取り下げられたようだけど、つまりは神社にはその場所を守り、住民の心の拠り所でもありというようにとても大切な存在だという事を主張して、その中に西行の「何事のおわしますかを知らねども有難さにぞ涙こぼるる」を引用してますが、その心というのがそんな時代を経て私たちの心から失われてしまったのだと思いますけど、その心はどこから来たかというと、やはり「森」から来ているんだと思います。

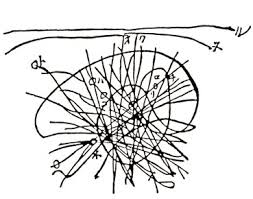

そんな彼は仏教の曼荼羅こそがこの世の全てをとらえられる?ものだと考えたようですが彼なりに考え抜いて彼のマンダラというのを描いています。これです

説明は、、できませんwが、つまりはこの中に、イロハニ、、と書き込まれていますが他の要素?との接し方の様々なものがあるという事を示しているようで、それが常に運動体としてあって、「因果」というような一対一の関係ではなく「今日の科学、因果が分かるが(もしくは分かるべき見込みあるが)『縁』が分からぬ。この縁を研究するのがわれわれの任なり。しかして、縁は因果と因果の錯綜して生じるものなれば、諸因果総体の一層上の因果を求むる」そうで、「縁に至りては一瞬に無数にあう。それが『心』のとめよう、体のふれようで『事』を起こし」というのが「縁起」であって、それまでの事に変化を与えるものである、つまり「心界」と「物界」が出会って「事」生じるのだ。

当たり前のようだけど、実は僕らはその事を結構忘れ(させられて)しまっているのではないか?つまり建築で言えば、こういうものが「欲しい」という心と材料たちが出会って生まれてきたはずなんだけど、今では例えばあなたが家をつくるとき、公共施設が立つ時に「心」で欲していますか?そろそろ頭金もたまったとか、子供が育って来たとか、そんな理由やら、書類上の計算でつくられてしまっていますよね??だからろくなものができないんじゃないかと改めて思わされましたし、僕にとっては結構大切な再認識ですのでまた改めて追求します。

話はそれましたが、もう一つ、熊楠は「世界」や「現象」など全ての事を「不思議」と言い直そうとしたそうですが、不思議とは「不可思議」思うも、議するも不可なり、という意味ですよね。一方の西洋の考えは対局で全ては思う事、議する事ができる、というものだったと言えると思いますし、熊楠も結構長く洋学している中でその西洋と東洋の違いを身にしみて感じ、まただからこそ東洋的な考え方やマンダラというものに大きな可能性を感じたのだと思います。

もちろん西洋も随分(東洋や原始的な)ものに触発されて変わってきて、近付いてきているとは思いますが、熊楠の言うような「心」の深さは西洋人には(いや現代のぼくたちにも)分からないのかもしれませんが、でもとてもとても大切だと思うので、たまには森に入り、追求してみたいと思いますし、そうすれば世の中が「エコ」というものがいかに軽薄なものかがより分かるように思います。