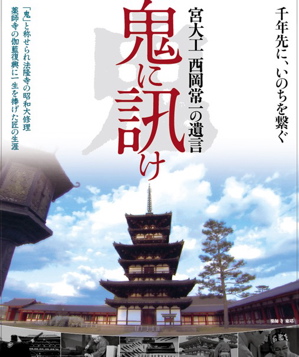

鬼に訊け

- 2012.06.28

- BLOG

公開が明日までという事で、でも日曜は時間がなかったので、午前サボって観て来ました。

かつて見聞したような部分も多かったんですが、西岡棟梁からにじみ出て来る、言葉にならない何かに、引込まれ、考えさせられ、反省させられた。とそんな感じかもしれません。

もちろん言葉になる部分で、技術的な事など、興味深いところは沢山ありましたが、本当に大切なのはその言葉にならない部分なのだと思いますが、それは何だろう?と考えてみました。

映像でも西岡棟梁が語っていましたが、下記のような口伝が代々伝わっていて、それは父でなく、祖父が随分直々に教育(英才教育ですね)をしたり、何事もまずは全てを育む土が大切だからと、常一を農学校に入れさせたのも祖父だったそうです。それは本当に大切な経験だったと語られています。

その口伝の中で、やはり、最初の「神仏をあがめずして、、」が何よりも大切なのだろうなと思いました。つまり「無私」であり、単に「仕える」身であり、決して棟梁は何かを成し遂げたなんて、これっぽっちも思ってはいなかったんだろうと思いますし、それこそが「仕事(仕える事という語源でだと思っていましたがどうやら違うよう?」なのだと思いました。

無私である以上、何かに耳を澄ませるしかないのですが、もちろんそれは儚い現代(その時)ではなく、歴史であり、自然であると。。ただそれだけのとてもシンプルな事柄なんだけど、今の私たちから見ると、とてもとても遠くの世界のようですよね。

僕も、自分なりには、その無私であることを、仕事はですが(汗)追求しているつもりです。

<法隆寺大工口伝>

1.神仏をあがめずして社頭伽藍を口にすべからず

2.伽藍の造営には、四神相応の地を選べ

3.堂塔建立の用材は木を買わず山を買え

4.木は生長の方位のまま使え

5.堂塔の木組みは、寸法で組まず木の癖で組め

6.木の癖組は工人たちの心組

7.工人たちの心組みは匠長が工人らへの思いやり

8.百工あらば百念あり、一つに統ぶるは、匠長の器量なり、これを正と云う

9.百輪一つに止める器量なき者は謹み惧れて匠長の座を去れ

10.諸諸の技法は、一日にして成らず。祖神たちの神徳の恵なり、祖神忘れるべからず

■追記■

そういえば、大鋸(2人で使って大きな板を切出す鋸)と台鉋(今普通にいう鉋)が出来てから細かな材の加工が可能になって、木割りもその大きな影響を受けたし、古代の寺社が野太かったのに対し、その後繊細さを追求してくるようになったようですが、本当に望まれた表現なのか、道具が生み出した表現なのか?という問題は、今も昔も変わらないなあと感じました。